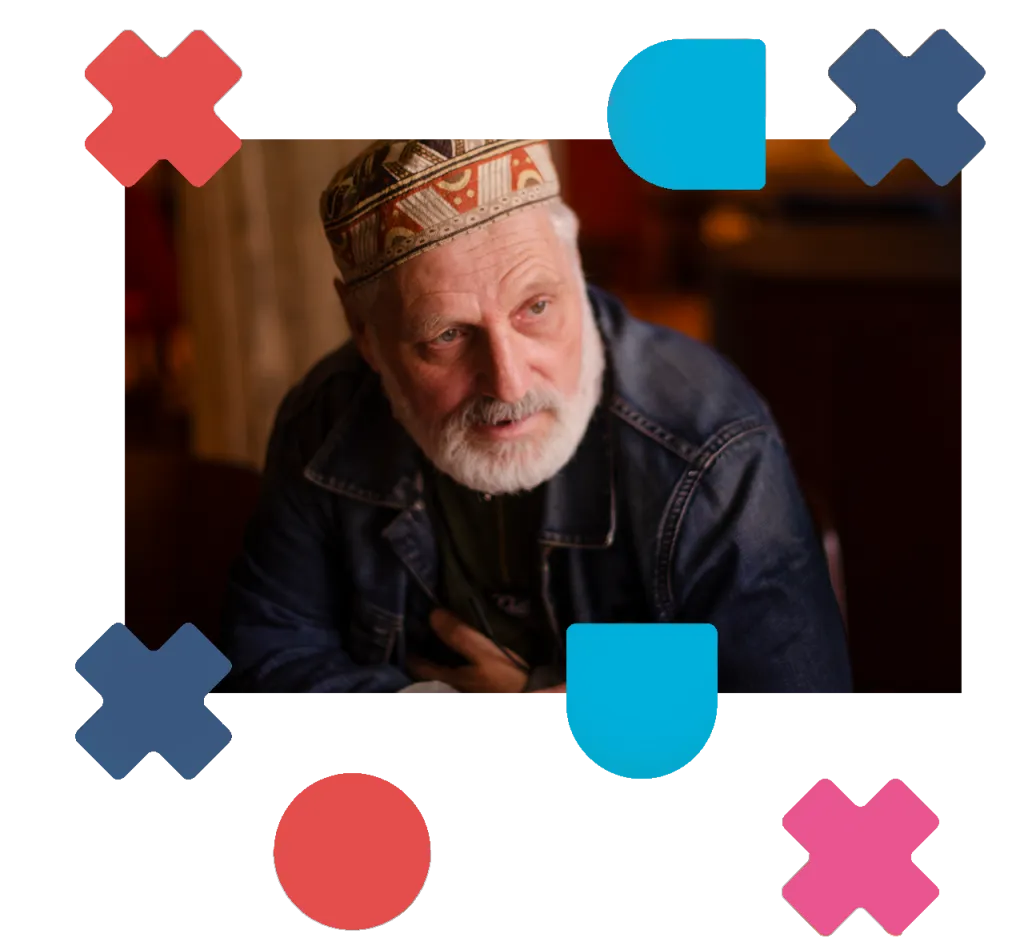

12 обедов. Серия 1. Анатолий и Юрек Якубовы

Харьков — город, о котором можно снимать кино. В том числе — в формате документального сериала.

«Люк» вместе с новым рестораном «Киношники» запускает цикл сценариев-разговоров за столом, в котором люди из творческой среды, связанные родственными узами, будут говорить о семейных традициях, Харькове, культуре и еде.

Все персонажи невымышлены, все совпадения с реальными событиями неслучайны.

Даша: Расскажите, пожалуйста о себе. Юрек об Анатолии, Анатолий — о Юреке.

Юрек: Папа — режиссер театра кукол, который последние 30 лет страдает от системы образования. Или она от него.

Мы «познакомились», когда театр кукол был его основным занятием. Когда я был в пятом классе, папа «перепрыгнул» из театра в гимназию «Очаг». А я там учился. Поскольку из школы №36 меня выперли…

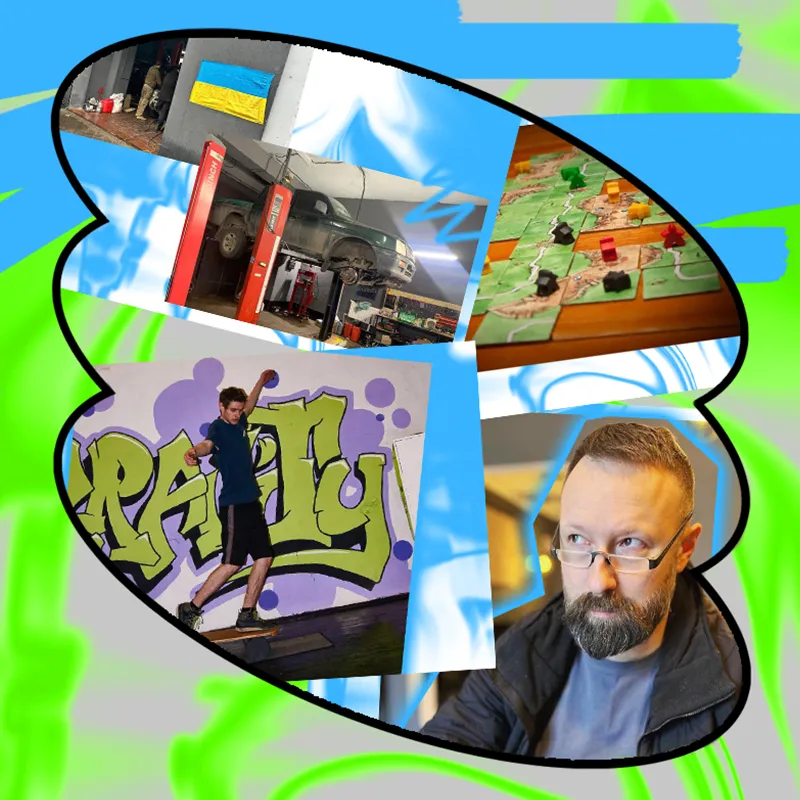

Анатолий: Первое и самое важное для меня — то, что Юрка все время старался быть сам по себе. Для меня не было большой неожиданностью, что он начал реализовываться в арт-области.

Ю.: До сих пор не считаю, что я это делаю…

А.: А вот его последнее занятие — работа с детьми — стала для меня большой неожиданностью.

Ю.: Так вышло, что мы оба занимаемся детьми, куклами, игрушками. И, как у всех, у нас 18 разных профессий: от электриков до архитекторов.

Д.: Юрек родился и всю жизнь живет в Харькове. А вы, Анатолий?

А.: Я тоже. Несколько раз пробовал уехать из Харькова, но не могу жить без него. Был почти год в Москве в 1983-м, преддипломный спектакль. А еще Урал, Челябинск. Сумы и дипломный спектакль. Чувствовал себя в Сумах хорошо. А вообще — Харьков, Харьков, Харьков.

Д.: Каким был город в то время? Что здесь происходило?

А.: До Юркиного рождения я много времени проводил на Гаршина [подвал-кофейня на ул. Гаршина, 6 — прим.] и на «Болоте» — это прудик перед Зеркальной Струей. Мы были уже вторым поколением после «Голубой лошади» [организация харьковских стиляг 50-х — прим.]. И тогда люди были единственным светлым пятном в Харькове. Даже не светлым, а цветным!

Харьков был поставщиком всемирной гильдии прозаиков, поэтов, киношников. Всего за пару лет до меня на «Болоте» бывал Лимонов, там я застал почти всех героев его «Записок молодого негодяя». В них я прочитал о людях, которых хорошо знал, и о городе, в котором вырос.

Ю.: Это безнадежное чтиво.

А.: Чего? По-моему, светлая вещь. Из «Харьковской трилогии» — точно.

Ю.: Я хорошо помню Гаршина. Мы жили в доме АкадемКниги рядом с «театралкой». Все детство я ходил на выставки людей, которые катали меня в колясочке по вечерам. Кстати, о том, что там происходило — ничего не помню.

А.: Это потому, что ни на «Болоте», ни на Гаршина никогда ничего не происходило. Люди прикасались друг к другу, знакомились, процесс общения был.

Ю.: Вот у нас сейчас есть место — кофейня, в которой мы постоянно заседаем. Когда бы туда не пришел, тебе всегда есть, где сесть, с кем пообщаться. И она мне все больше напоминает Гаршина и другие такие же знаковые точки сборки.

Д.: Юрек, а каким был Харьков во времена твоего детства?

Ю.: Я помню очень странные переходы из советского Харькова в Харьков 90-х.

Меня в первом классе еще вызывали к директору за потерянные октябрятские звездочки. Параллельно с этим помню, как в детском саду нас водили в Молодежный парк на прогулку. И там, прямо за Усекновенским храмом уже происходили массовые богослужения. Мы прятались в кустах и кричали: «Ребята, смотрите, Бог идет!».

Помню дикие представления о бизнесе, который ворвался в жизнь каждого. И как некоторое время мы мыли машины на стоянке в Гиганте.

Когда я в 95-м читал Лимонова, для меня это был совершенно незнакомый и не мой город.

А.: А что ты читал?

Ю.: «Подросток Савенко».

А.: Очень жесткое чтиво. Нельзя было…

Ю.: Ты сам мне ее в руки дал!

А.: Да?

Ю.: Честное слово!

А.: Ну ладно.

Д.: Кстати, а что вы ели в то время? Помните ли дефицит, очереди за едой? И то, как все изменилось?…

А.: На самом деле, условно говоря, мы в 90-е перескочили на огород.

Ю.: О времени, когда еды не было, у меня смутные воспоминания. Но я отчетливо помню, как еда появилась и пропали деньги. И несколько лет было очень тяжело.

А.: Ну, родители были на пенсии, поэтому было немножко проще. Чуть позже мы вдруг поняли, что картошка в мундирах с селедкой в воскресенье — это не самое вкусное в мире. Есть на свете и другие вкусные вещи.

Ю.: Ой, да.

А.: А печень трески — это дорогое удовольствие. И это не то, что покупается на перекус.

Ю.: На самом деле был длительный период смены этой пищевой парадигмы. Я помню кулинарные традиции детского сада. Они снятся мне до сих пор. Вот эти выварки, в которых варили борщи на четыре группы.

А.: Я сейчас задумался, почему Юрка занялся игрушками. В моем детстве их было не много. Половина делалась своими руками. С пяти-семи лет мы мастерили себе деревянные мечи, самострелы… Еще были украдены все крышки от выварок [емоксти для вываривания белья — прим.]. Тогда появились первые полиэтиленовые сабли.

Ю.: Это мягкие, от которых с одного удара были заусенцы и царапины?

А.: Да, богатырские такие.

Д.: Картошку с селедкой запомнили. Скажите, а были ли у вас еще какие-то семейные традиции? И те, которые сохраняются до сих пор?

Ю.: Форшмак. Все, что я помню из детства: форшмак, наполеон. Очень во многом это связано с тем, что было до моего рождения. Утятницы вот эти…

Д.: А что досталось по наследству из посуды?

А.: У нас по наследству посуды было немного. Была эвакуация, и все, что касалось папиной семьи, закончилось в Дробицком Яру. А мама уехала в Омск, Свердловск.

Ю.: Все, что было в моем детстве, было уже новое.

Д.: Были ли места, куда вы ходили только вдвоем?

А.: Конечно. В зоопарк, на Гаршина. Гуляли мимо Молодежного парка, в парке Горького.

Ю.: Есть даже фотофиксация: развалины около Пушкинской и Петровского. Не с той стороны, где Ярослав сидит, а с другой. Там стоял дом.

А.: Там не было дома. Ты имеешь в виду возле кинотеатра Жданова?

Ю.: Да.

А.: Там стоял фонтан: девочка держит гусенка и куча гусей…

Ю.: Подожди, а по каким развалинам мы с тобой лазили?

А.: Там, где Ярослав Мудрый. Трехэтажный дом был, его разрушили.

Д.: А помните, как по Ярослава Мудрого — тогда еще Петровского — ходили трамваи?

А.: Конечно. Когда я служил в армии, то сперва не мог заснуть, потому что не было трамвая. Вообще, первые мои звуковые воспоминания — это когда меня будят в детский сад и я слышу, как на Мироносицкой по булыжникам грохочет телега. Старый мерин тянет телегу с молочными флягами в молочный магазин на угол Маяковского и Дзержинского. Этот звук до сих пор один из любимых.

Д.: Я так понимаю, вся ваша жизнь так или иначе связана с культурой и искусством…

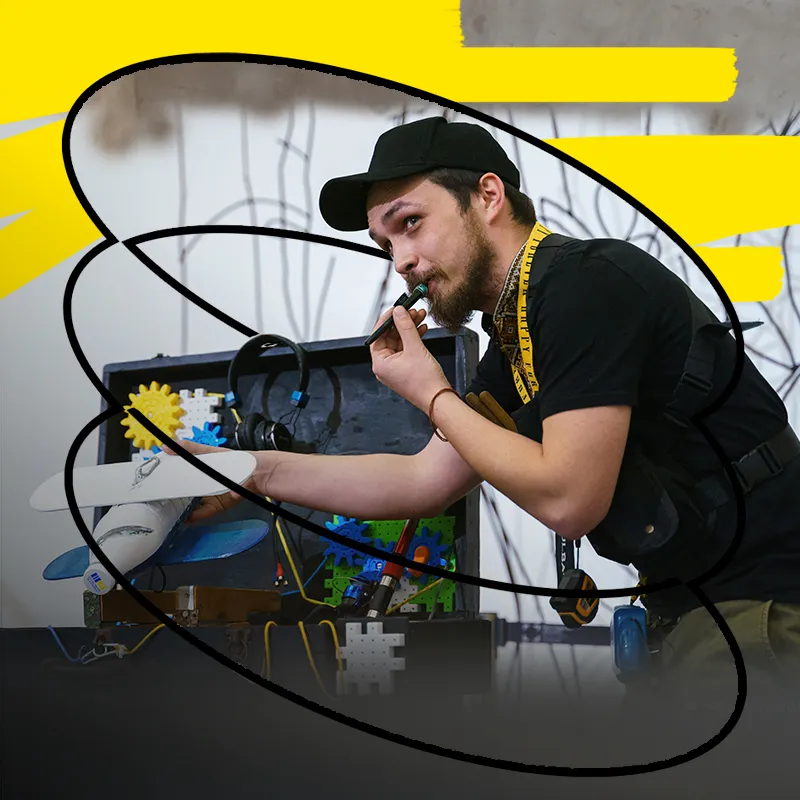

Ю.: То, что я делаю, не особо связано с искусством. Наиболее ценное для меня — это ремесло. Это не история об искусстве.

А.: Оба мои дедушки были ремесленниками. А папа до пенсии проработал инженером — проектировщиком, а потом сбежал рабочим в макетную мастерскую и стал делать архитектурные макеты.

Ю.: А вот этого я не знал.

Д.: Анатолий, а как вы попали в театр?

А.: Я свою карьеру начал в театре Саши Гельмана, вы уже не застали и следов от него. Это был театр архитектурного факультета ХИСИ. Располагался он в доме Архитектора, потом перебрался в ДК Строителя Это был очень вольный и веселый театр. Там было все!

Ю.: Я так понимаю, что ваша история с «Человек и…» — это какая-то отдельная история…

А.: Да. Я, когда сбежал из России, то…

Ю.: Сразу представляю переход за границы России в женском платье.

А.: Так вот! Я тогда отработал два года в театре. Приехал в Харьков, где работы никакой. Сначала занимался переплетами, книжной реставрацией в ЦНБ. После этого проработал два года в лицее искусств. В 1986-м ушел оттуда.

Недолго поработал реставратором в Библиотеке Короленко. Потом встретил своего соученика по «театралке» — Сашу Тиктинера. Он только что организовал свой, первый в Харькове, негосударственный театр кукол «Человек и…». Ну, и я, конечно, присоединился к нему.

Потом Саша уехал в Израиль, создал там свой театр. А мы со Славиком Калининым остались «на хозяйстве», пока не выяснилась ужасная штука — деньги есть, а купонов нет.

Ю.: Я как-то не соотносил, что театр закрылся из-за финансовых вопросов.

Д.: Тут нужна расшифровка, что такое «деньги есть, а купонов нет»…

А.: После распада СССР мы перешли с рубля на карбованцы. К ним прилагались купоны. Они и создавали стоимость карбованца. За деньги ты ничего не купишь. Нужны были купоны. Денег было довольно много, а купоны выдавались строго.

Ю.: Я вообще с трудом могу уложить в голову эту систему, при которой это осуществлялось. Сам помню, как расплачивался в магазине и не понимал, как это работает. Что вообще происходило?

Д.: Да, я помню это время. Моя мама тогда вышла на работу и у нее зарплата была 8 миллионов карбованцев. Мне казалось, что мы сверхбогачи. При этом булочка в школе стоила тысячу карбованцев… И потом, когда ввели гривну, все еще переводили цены в карбованцы.

Ю.: Гривну ввели в тот день, когда я пошел в «Очаг», 1 сентября 1996 года.

Д.: Юрек, а что сейчас стало с местами из твоего детства?

Ю.: Маленький подвальчик на Гаршина был кофейней. Сейчас он уже закрыт, на моей памяти там еще было брачное агентство. Там был кофе в турке, детский кофе из цикория, и совершенно очевидно — коньяк. Его приносили с собой и наливали из-под полы. Папа наверняка помнит имена людей, которые его наливали.

Ю.: Ответь мне пожалуйста на один вопрос: а коньяк там был легальный?

А.: На Гаршина не было коньяка. Он был на «Пулемете», «Сквозняке», потом в «Юности». Но я его не любил вообще.

Д.: По вашему, культурная составляющая, жизнь, которая была на Гаршина и на «Болоте», сегодня есть?

А.: Она совершенно другая. Из Харькова перестали рваться уезжать. Могут по делам съездить в Киев. Хотят жить либо здесь, либо за границей. Мне кажется, Харьков перестал быть транзитной площадкой, а стал одной из точек, куда возвращаются. Главное — визуально он изменился. При этом был и остается эклектичным, в этом — его душа…

Д.: Эклектичный в плане людей?

А.: Сложно сформулировать. Есть еще такая дурная эклектика, как безвкусица. Неумение и нежелание считаться с людьми. Когда идешь мимо дома начала прошлого века, и видишь эти зеркальные витрины из Америки 60-70-х — это кошмар. Тот, кто определяет политику архитектурного города, насмотрелся на картинок из журнала «Америка» и советских пропагандистских фильмов о диком Западе. И хочет свою эту детскую мечту как-то воплотить.

Д.: В общем, мир дикого Харькова.

Ю.: Есть такое впечатление, что у нас очень по простым физическим законам в околокультурных процессах упало давление. Когда система сдавливала, то эти тусовки были концентрированными. А сейчас вся эта тусовка дискретная, мелкие группки. Такие пузырьки на 3-5 людей. Когда каждый копает свой квадратный метр — это уже хорошо.

Д.: Нужно ли при этом, чтобы были общие правила, как копать?

Ю.: Мы сейчас с тобой будем иметь в виду разные правила. У меня на лесопилке работал бригадир. И он говорил: «Для початку — будь нормальний». По себе могу сказать — это работает. Я не знаю, как еще сформулировать основное правило. Думай о себе, о других, сравнивай — и вперед.

А.: Пока не начинаешь нарушать правила — ничего не происходит.

Ю.: У меня большие сомнения по поводу этой формулировки. Нарушать правила нужно, когда они не приспособлены к жизни. У всех есть правила. У водителей, например. И они не совпадают с правилами дорожного движения. Как мы вообще сюда попали?

Анастасия Морозова, фотографии — Екатерина Переверзева