Неадекватники: интервью со Славой Могутиным

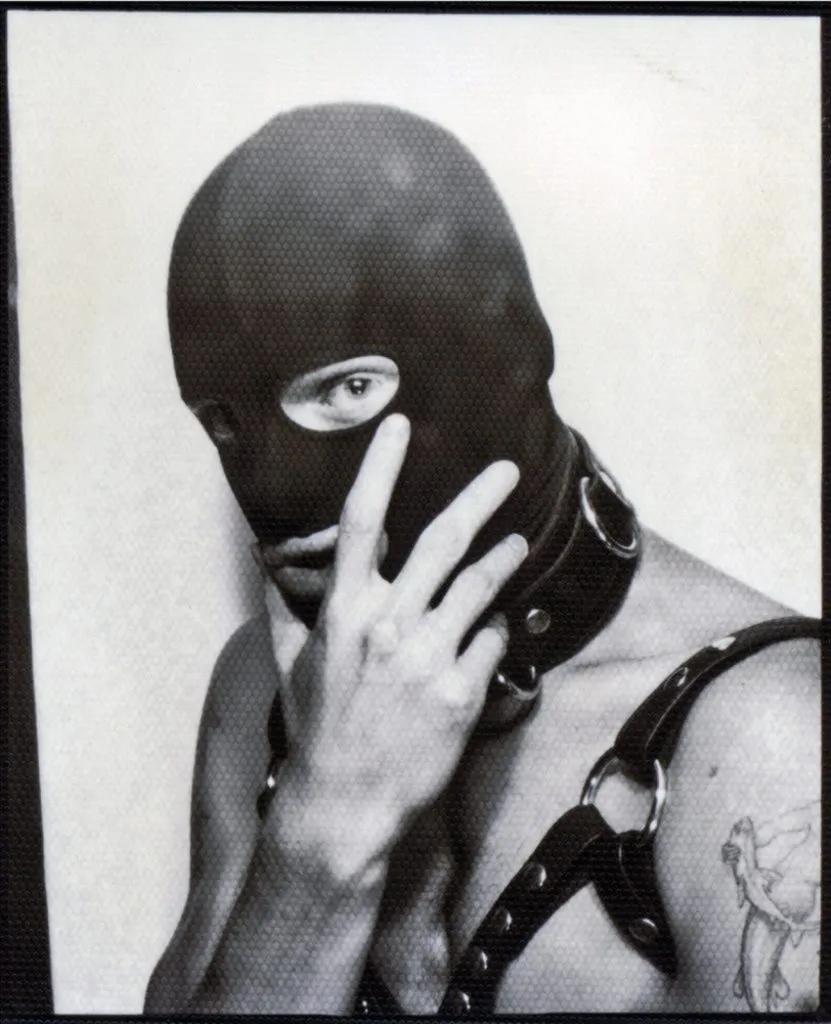

Слава Могутин — художник в широком смысле слова. Арт-нигилист, перформер, фотограф, писатель, поэт, журналист и даже немного порноактер, он неоднократно подвергался цензуре и преследовался как за свои собственные работы, так и за интерес к работам других бунтарей и аутсайдеров.

Могутин родился в городе Кемерово в Сибири. В 14 лет переехал в Москву, где встретил распад СССР. После падения империи начал работать журналистом и редактором в первых независимых российских СМИ.

К 21 году Могутин уже успел преуспеть в журналистике и снискать дурную славу за открытую гомосексуальность. Его работа в области перформанса была не менее провокационной — например, в 1994-м он предпринял попытку зарегистрировать первый в России гей-брак.

После того, как Могутин совершил аутинг [публично сообщил о гомосексуальной ориентации — прим.] Владимира Жириновского — к слову, предлагавшего ему должность пресс-секретаря своей партии, — против него возбудили два громких уголовных дела. Среди прочего ему вменяли «открытое и преднамеренное презрение к общепринятым нормам морали».

Славе грозило до семи лет тюрьмы и в 1995-м он вынужден был навсегда покинуть РФ, став таким образом первым российским диссидентом, который получил политическое убежище в США на почве преследования гомосексуалов.

Фотографии и мультимедийные работы Могутина представлены во многих галереях и музеях современного искусства по всему миру. В том числе, в MoMA PS1 и Музее искусств и дизайна в Нью-Йорке, Yerba Buena Center for the Arts в Сан-Франциско, The Pacific Design Center в Лос-Анджелесе, Московском музее современного искусства, Австралийском центре фотографии в Сиднее, Витте-де с центром современного искусства в Роттердаме, Overgaden Institute of Contemporary Art в Копенгагене, музее современного искусства Кастилии и Леона (MUSAC) в Испании и т.д. А еще — в частных коллекциях Тома Форда и Элтона Джона.

Могутин — автор двух высоко оцененных критиками фотокниг Lost Boys and NYC Go-Go (2006/2008), исследующих представителей субкультур, и семи книг на русском. В 2000-м он был удостоен премии Андрея Белого — старейшей независимой литературной награды России.

В 2011-м Могутин принял гражданство США, а спустя три года выпустил свою первую экспериментальную книгу на английском Food Chain. Его последняя на сегодняшний день фотокнига Bros & Brosephines увидела свет в 2017-м.

Среди его коммерческих проектов — фотографии для сериала HBO «В поиске» (2013), коллаборации с Гошей Рубчинским и Лоттой Волковой (2016), фешн-брендами CV22-Rugby (2017) и Helmut Lang (2019).

Могутин последовательно критикует Владимира Путина и его политику дискриминации ЛГБТ. А в своих аккаунтах в соцсетях часто продвигает работы контроверсионных художников, за что неоднократно получал «бан».

Специально для «Люка» funeralinprogress поговорил со Славой Могутиным о его провокационных арт-перформансах 90-х, православии и гомосексуальности, виггерах и хастлерах, дружбе с Алленом Гинзбергом, работе с Гасом Ван Сентом и искусстве в эпоху соцсетей. А Сашко Протяг помог перевести этот диалог с английского на русский.

Этим материалом мы начинаем проект «Неадекватники», в котором будем вести диалог с представителями контркультуры и пытаться разгадать их.

***

В начале разговора я напоминаю Славе, как во время нашей последней встречи в Нью-Йорке город был абсолютно пустым из-за снежной бури. Я был в шоке — до этого мне казалось, что ничто не прогонит людей с нью-йоркских улиц. Слава тогда сказал , что такое случается только во время снежных бурь и ураганов. Но сейчас из-за мировой пандемии город выглядит еще более пустынным.

«Берлин выглядел так же, когда две недели назад я был там на открытии своей выставки, — утверждает Могутин. — Пустынный, как готовые декорации для фильма. В этом есть своя красота».

Мы разговариваем со Славой по FaceTime пока он находится на карантине в Бруклине.

— Слава, я помню, как мы познакомились с тобой на какой-то тусовке, и наш знакомый квир, политик из соцпартии, хотел перейти с нами в другой клуб. Кто-то из нашей компании прошептал:«Вы же в курсе, что он очень неоднозначный политик?». А ты ответил: «А я что, однозначный?».

— (смеется) Ну да, все лучшее, что есть в этом мире — неоднозначное или нелегальное.

— Ты помнишь, в какой момент жизни понял, что не хочешь или просто не можешь приспосабливаться?

— Я думаю, это у меня в крови. Мой отец был ярым антисоветчиком. Он ненавидел советскую пропаганду и систему в целом. И всегда говорил мне, что нельзя верить новостям. Но при этом все-таки вступил в коммунистическую партию, когда понял, что без этого ему не сделать карьеру журналиста и писателя. А как только Советский Союз распался, сразу же вышел из нее. Тогда он открыл для себя православие и говорил, что не будет со мной разговаривать до тех пор, пока я не приму крещение.

Вопреки своему воспитанию я отказался идти по стопам отца.

Я всегда пытался создавать что-то, что противоречит культурному и политическому истеблишменту. Думаю, именно из-за этого меня и преследовали в России. Не только за писательство и журналистику, но и за активизм. За то, что я открыто писал и говорил о табуированных темах. Гомосексуальности, наркотиках, субкультурах, которые возникали в то время. Именно на этой волне я переехал в Москву и начал работать журналистом.

— Ты развивался творчески, стараясь дистанцироваться от своего отца. Но удалось ли вам позже принять друг друга?

— Я не говорил с ним 15 лет. Прекратил общение в том числе потому, что считал его отъявленным лицемером. Ну и конечно же, он гомофоб. Поэтому никакого принятия не было.

Сейчас я веду переговоры с российским галеристом о том, чтобы этой осенью провести выставку в Москве. И я бы хотел встретиться с отцом и семьей, но у меня нет никаких иллюзий о том, что мы найдем общий язык.

При этом, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, насколько сильно похож на отца. Даже несмотря на то, что для меня он скорее антигерой. И несмотря на его увлечение религией. К слову, сейчас он работает в издательстве РПЦ.

Для меня религия граничит с умением приспосабливаться. Я не против религии как идеи, но категорически против религии как институции. То же самое я могу сказать о коммунизме. Я не против коммунизма как идеи и даже считаю, что с самой философией коммунизма у меня намного больше общего, чем с философией капитализма. Но я определенно против коммунизма как идеологии и системы подавления.

В этом есть ирония, так как у меня было несколько выставок в Москве уже после эмиграции…

— Да, но ведь эти выставки были в более благоприятные времена?

— Да, Путин тогда только пришел к власти, и атмосфера была не настолько гомофобной и ксенофобной. В то время Россия еще была открытой и свободной.

— Твой галерист уверен, что ему позволят показать твои работы?

— Мы проговариваем новые идеи для выставки, и одна из них очень неплохая. Но я не могу говорить о ней раньше времени. Конечно же, нам может сыграть на руку, что галерист гетеросексуал, у него есть семья, и, собственно, его жена и сын тоже вовлечены в работу галереи…

— … и его священник!

— (смеется) Он был одним из первых независимых галеристов России, который был готов показывать самые противоречивые перформансы и работать с людьми вроде Олега Кулика [советский и российский перформер— прим.] и другими замечательными художниками.

Очевидно, что он не видит никакой проблемы в том, что я гей. Но я не думаю, что есть смысл показывать в России мои старые работы. Поэтому мы договариваемся, что для выставки я делаю какой-то сайт-спесифик [театрализованный перформанс для определенного пространства — прим.].

Как я уже говорил, я не был в России 15 лет, и не знаю, чего от нее ждать. Там уже выросло новое поколение квир-людей, которые занимаются искусством вопреки репрессивным законам. Появилась инфраструктура гей-клубов, баров, рейвов и т.д. Так что, думаю, не все так плохо.

— Да, в России интересная андеграундная сцена, я слежу за ней. Но ты весьма заметная фигура, и мне кажется, что твое появление вряд ли останется незамеченным.

В России говорят: «Volkov boyatsa, v lesu ne ebatsa». Такая у меня философия.

«Когда разборки заходили слишком далеко, я пускал в ход складной нож»

— Как получилось, что ты не стал заложником своей привлекательности? Я к тому, что когда ты отличаешься от всех, но при этом круто выглядишь, люди в принципе готовы тебя принять, если ты тоже идешь им навстречу.

— Так и есть. Но опять же, это скорее вопрос личного выбора и пути. Я никогда не думал, что хорошо выгляжу. Скорее испытывал неуверенность по поводу внешности из-за того, что родители постоянно говорили мне что-то вроде: «Не стригись коротко, у тебя слишком большие уши». Отец, когда выпивал с друзьями, часто говорил им:«Посмотрите на моих детей: у меня красивая, но глупая дочь, и некрасивый, но толковый сын». И я рос с четким осознанием, что я толковый, но некрасивый.

Когда я переехал в Нью-Йорк, это осознание было одной из причин, почему я хотел стать порноактером и фотографироваться обнаженным. Свой третий десяток я провел, постоянно позируя голым перед камерой, и только потом начал сам профессионально заниматься фотографией. Тогда я пытался использовать свое тело как арт-объект, мой собственный творческий проект, выходящий за рамки написанного или сказанного.

Я начинал как журналист и поэт, но всегда был очень близок к художникам, и особенно — к художникам-перформерам. Мои первые перформансы пришлись на начало 90-х, и один из них заключался в попытке зарегистрировать первый в России гей-брак. Это была не столько политическая акция, сколько именно арт-перформанс.

Огромное количество людей проявило интерес к этому не потому, что я — если выражаться западными клише —был ЛГБТ-активистом. А потому, что это было очень личным, человеческим и художественным жестом. Разумеется, я хотел привлечь этим перформансом внимание к ситуации с правами геев в России. Но больше все же установить связь между разными культурами.

В то время у меня были отношения с американским художником Робертом Филиппини, участником Act Up иQueer Nation — очень радикальных политических квир-организаций. В глазах гомофобов эти организации выглядели практически экстремальным воплощением гей-пропаганды.

Идея зарегистрировать гей-брак скорее была связана с отношениями между двумя конкретными людьми из двух разных стран, которые практически всегда находятся в состоянии войны. Культурной — в том числе. Для меня важнее было сблизить культуры, чем выдвигать какие-либо политические лозунги.

Интересно, что сейчас, оглядываясь назад, начинаешь по-новому осмысливать многое из того, что делал раньше без какого-либо подтекста. Я действительно специально искал людей и фотографов, которые могли бы задействовать мою внешность в своих проектах. Но только сейчас понял, что тогда примерял на себя стереотип женственного и эпатажного гея.

В представлении большинства русских геи должны выглядеть и вести себя как изнеженные принцессы. Я же был совершенного из другого теста — например, когда ходил в школу, всегда носил в кармане складной нож. И несколько раз, когда разборки на улице заходили слишком далеко, мне приходилось пускать его в ход.

Я всегда знал, как постоять за себя. Возможно, поэтому люди и находят что-то важное для себя в моих работах. Ведь я показываю гомосексуальность с другой стороны — как победу в борьбе за свою сексуальную идентичность.

— Именно это я и заметил в твоей серии работ про виггеров [от англ. сленг. white nigger — «белый негр», белые поклонники хип-хопа, подражающие манерам черных; «Белый негр» — мультимедийный проект Могутина 2005 года — прим.]. Это было мое первое знакомство с твоим творчеством.

— Теперь мы даже не употребляем этот термин, потому что он считается неполиткорректным. В то время я встречался с человеком, который идентифицировал себя как «виггер», и ничего особенно концептуального в том проекте не было. Речь шла просто о моих отношениях с человеком, который познакомил меня с культурой виггеров — или субкультурой, уже неважно.

Но в Америке виггеры все еще существуют, особенно в пригородах. Это что-то вроде еще одного направления феномена, который прозвали «белыми выродками» [от англ. white trash — «белый мусор»; в США так называют белых американцев с низким достатком, которые часто живут в трейлерах и нарушают общественный порядок— прим.].

(Смеется) Даже не знаю, что обиднее — быть «белым выродком» или «виггером». Это очень щепетильная тема, на нее еще тогда мало кто хотел говорить. А сейчас — тем более.

— У меня были похожие ощущения от работ [современного американского художника] Кьянде Уайли. Он тоже часто изображает маргиналов победителями…

— На самом деле мы с ним друзья. Его работы подрывают устои, потому что он создает в них утопию — полную противоположностью тому, с чем афроамериканцы сталкиваются изо дня в день.

Но в моем случае вся работа сводится к исследованию идентичностей и попытке понять, как они встраиваются в социум. Например, Lost Boys — это серия фотографий молодых парней в униформах. Они все принадлежат к российским государственным структурам — кадеты, солдаты, моряки, полицейские, охранники. Их униформа четко указывает на их принадлежность к определенному органу власти.

В то же время я снимал маргинальных представителей субкультур по всей Европе. Для них одежда — их собственная «униформа» — тоже является важной отличительной чертой. Я исследовал «униформы» и их значение для каждой конкретной субкультуры и государственной структуры. И то, как форма одежды может отображаться на их образе жизни и психологии. Для меня это скорее было исследование разных идентичностей.

А еще я создал целую книгу документальных фотографий про тусовки хастлеров и стриптизеров в Нью-Йорке —в те времена, когда еще не было социальных сетей и можно было фотографировать в барах и клубах. Вся книгаNYC Go-Go посвящена обездоленным уличным парням, которые вынуждены заниматься проституцией. Это был очень честный, беспристрастный и неприукрашенный репортаж о субкультуре хастлеров.

— Твое отношения к моделям завораживает…

— Для меня фотография — это прежде всего возможность сотрудничества. Я ведь не случайно так много работал со многими великими художниками. Я не из тех богемных гениев, которые живут затворниками в башне из слоновой кости. Для меня фотография — способ творчески взглянуть на людей, которых я снимаю, и зафиксировать момент.

Я не стану контролировать или режиссировать каждую сцену, навязывая моделям строгие рамки. Скорее наоборот — дам максимум свободы, чтобы люди чувствовали себя перед камерой настолько комфортно, как если бы она была зеркалом, в которое они смотрят, а меня нет рядом.

В моем представлении, хороший фотограф будет думать именно в этом направлении, а не о том, насколько резкими и профессиональными выходят фотографии.

«Аллен Гинзберг помог мне получить политическое убежище в США»

— На кого ты ориентировался в молодости, когда пытался плыть против течения? Насколько я знаю, тебе удалось поработать с некоторыми из твоих кумиров?

— Я ведь был журналистом и все время активно искал людей, которые меня интересуют. Даже когда работал с российскими мейнстримовыми изданиями, идеи для будущих публикаций всегда исходили от меня, а не от них.

Когда я переехал в Нью-Йорк, у меня был целый список людей, с которыми я хотел познакомиться и взять интервью: Аллен Гинзберг, Брюс Лабрюс, Гас Ван Сент, Квентин Крисп, Ларри Кларк, Джон Уотерс, Джек Пирсон, Дэвид Армстронг, Вольфганг Тильманс…

Дело было еще до появления соцсетей, и выйти на человека можно было только позвонив на стационарный телефон. Мне повезло, что я смог увидеть последние дни легендарного Нью-Йорка, когда Квентин Крисп еще прогуливался по 2-й авеню каждый день — для него это было чем-то вроде ритуала — а на улицах можно было случайно встретить Аллена Гинзберга.

Теперь все решается одним кликом, и на нужных людей можно выйти практически мгновенно. А тогда нужно было очень постараться, чтобы найти способ встретиться с человеком. С Брюсом Лабрюсом, например, мы пересеклись на презентации его книги в клубе Mother, если я не ошибаюсь.

В целом, мне удалось встретиться практически со всеми из своего списка — я взял у них интервью, а с некоторыми мы даже стали друзьями. Аллен Гинзберг, например, фактически помог мне получить политическое убежище в США.

— Фантастика!

— Я работал над первыми переводами его стихов на русский, и он был благодарен мне за это. Он также помог мне выйти на Уильяма Берроуза, и я планировал съездить к нему в Канзас. Но так получилось, что Берроузумер буквально за несколько дней до моего запланированного визита. Я был очень расстроен.

Но недавно я был в Канзасе в арт-резиденции, и мы очень подружились с бывшим бойфрендом Берроуза Джеймсом Грауэрхольцем, который является его правопреемником. И сейчас мы думаем о том, чтобы сделать фильм по книге «Дикие мальчики».

— Ухты!

— …и это будет мой режиссерский дебют. Надеюсь, что Гас Ван Сент будет продюсером. Я гостил у Гаса в Палм-Спрингс в прошлом году.

— Буковски в одной из своих книг рассказывает анекдот о том, как его агент спрашивает, хотел бы он встретиться с Берроузом, и услышав отказ, добавляет: «Ну, он тоже не хотел с тобой встречаться».

— Забавно. Я люблю и Берроуза, и Буковски. Знаешь, я думаю, разница между ними похожа на разницу между наркотой и алкоголем. Каждый из них по-своему крут. И оба сильно повлияли на меня. Я читал их еще до того, как их издали в России. И они были для меня таким же сильным источником вдохновения, как Жан Жене, Жорж Батай, Генри Миллер и, конечно же, Хантер Томпсон. Это те, кто повлияли на меня как на литератора и журналиста. Я восхищался их стилем.

— А из русской литературы кто на тебя повлиял?

— Я работал в одном из первых независимых российских издательств «Глагол». Они первыми в России опубликовали Берроуза и книги, которые можно было бы назвать квир-литературой. А еще — авторов вродеЛимонова [в 90-х Могутин сделал несколько интервью с Лимоновым, издавал газету Национал-большевистской партии «Лимонка» и долгое время дружил с ним — прим.].

Для меня самым важным писателем в то время был Евгений Харитонов. Я два года работал над изданием двух томов его избранных работ, которые нашли в архивах бывшего КГБ. И брал интервью у людей, знавших его лично. Харитонов был интересным писателем и важной фигурой для московского андеграунда 1970-х. Он умер в 1981 от сердечного приступа, и не издавался до распада СССР, потому что его тексты основывались на личных гомоэротических переживаниях и содержали подробные описания гей-секса.

Первые книги Лимонова меня тоже вдохновляли. Как и некоторые авторы Серебряного века, символисты и футуристы. Я до сих пор восхищаюсь Маяковским, Хлебниковым, Бурлюком, Крученых, Даниилом Хармсом, Михаилом Кузьминым, Андреем Платоновым, Владиславом Ходасевичем. Я много читал их, когда был подростком. Тогда я очень хорошо разбирался в русской литературе начала ХХ века — это был мой любимый период русской истории и культуры.

«Моя роль в том, чтобы вытягивать людей из маргинеса»

— Кроме выставки в Москве и планов снять «Диких мальчиков» с Гасом Ван Сентом, над чем еще ты сейчас работаешь?

— Из-за этого карантина, я много работаю с текстами, решаю разные организационные вопросы. У меня в работе несколько книг. Одна из них — двуязычная антология поэзии под названием Satan Youth. Это будет иллюстрированное поэтическое издание в формате зина. Я его сейчас редактирую. Издание будет двуязычным, но без параллельного перевода, то есть некоторые тексты только на английском, а некоторые — только на русском.

Там будет много визуальной поэзии и коллажей, в духе русского авангарда, например Маяковского. Он же был не только поэтом, но и плодовитым художником. Когда я был подростком, меня реально восхищал его мультимедийный подход. Он стал первым мультимедийным художником в России еще задолго до того, как этот термин начали использовать на Западе. Одинаково талантлив и как художник, и как перформер, и как актер, и как постановщик. Даже печатал свои политические листовки и придумывал их дизайн. В общем, у Маяковского был интересный подход ко всему, чем он занимался.

— У нас в Харькове есть удивительное здание цирка-театра Муссури, построенного до прихода к власти большевиков. К сожалению, сейчас оно заброшено [в ноябре 2019-го Харьковский горсоветпостановил снести его — прим.]. Из-за необыкновенной акустики в советское время там устраивали оперные концерты и выступления больших артистов. Однажды и Маяковский читал там стихи.

— Круто! Я никогда не был в Харькове, но мой отец служил там, и я видел много фотографий того времени. Судя по всему, Харьков — один из самых красивых городов Восточной Европы, как ты считаешь?

— Согласен. А что твой отец говорил о Харькове?

— Ему понравился город. Отец вообще много путешествовал по Советскому Союзу. Я думаю, что он вступил в компартию в том числе, чтобы путешествовать.

Кстати, еще одна книга, над которой я сейчас работаю, называется Polaroid Page. Интересно, что я сейчас редактирую свои нью-йоркские портреты 25-летней давности. И одновременно с этим снимки, которые делал на«Полароид» в течение последних 20 лет. В книге будут и те, и другие.

Прикол в том, что крайне редко бывает, чтобы из преуспевающей модели получался успешный фотограф. Я помню, как Брюс Лабрюс смеялся надо мной, говорил, что я самый фотографируемый чувак в Нью-Йорке, потому что я постоянно светился на фото с разными крутыми людьми. Я до сих пор нахожу в своем архиве интересные фотографии того времени. Да и люди отправляют мне мои же портреты, о которых я уже успел забыть.

Кстати, я до сих пор снимаю на полароид. В прошлом году я сделал новую серию портретов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Берлине. Я, как обычно, написал список людей, с которыми хотел бы поработать, и большинство согласились. Я работал с Дженезис Пи-Орриджем, Баком Энджелом, Гасом Ван Сентом, Cassils, Софией Ламар… — с кучей интересных людей, на которых я ориентируюсь и с которыми дружу. Хорошо, когда есть на кого равняться.

— Мне всегда казалось, что для тебя одинаково важно продвигать как свое творчество, так и творчество менее известных художников-нонконформистов. Из-за этого тебе приходилось переходить с одной платформы на другую, чтобы избежать цензуры.

— Я всегда старался делать все вопреки ожиданиям и против мейнстрима. Свое призвание я вижу в том, чтобы запечатлеть легенд маргинальных и контркультурных тусовок. Сейчас, когда интернет стал способом массовой слежки и нагромождением информации, фотографии часто кажутся чем-то поверхностным и нарциссическим. Социальные сети заполонила какая-то бесконечная визуальная мастурбация.

Моя роль в том, чтобы вытягивать людей из субкультур и маргинеса в мейнстрим. Я думаю, что с их творчеством важно познакомить более широкую аудиторию. Многие из них настолько потеряны в своих мирках, и социальные сети не помогут им, потому что интернет — большая черная дыра, которая всасывает в себя всех самых радикальных бунтарей.

Раньше они публиковали книги, а теперь стали просто блогерами. Вроде одного из моих кумиров [писателя, поэта и перформера] Дэнниса Купера, чьи произведения я переводил на русский.

Конечно, это все грустно. И хотя я понимаю важность всех этих платформ, я все же принадлежу к поколению, которое считает, что творчество должно существовать не только в виртуальном мире, но и в реальном.

— Я думаю, что это классно, что в конце нашего интервью ты произнес два очень важных слова — «вытягивать» и «познакомить». Хорошие слова для времен страха и социального дистанцирования. Спасибо, что согласился стать нашим первым «неадекватником».

— Спасибо, мне нравится слово «неадекватник».

Текст: funeralinprogress

Обложка: Илья Зубков